Образ Мераба был эстетически завершенным. Он был очень элегантен

прекрасно одевался. И в этом слежении за собой, мне кажется, есть одно обстоятельство, прекрасно описанное Булгаковым, который тоже очень следил за собой. Очень многим людям со сложным внутренним порядком и с очень большими шумами внутри необходима форма. Которую Маяковский прекрасно определил словами «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана». Но тут речь шла не о желтой кофте, а о красивых свитерах с кожаными заплатками на локтях и безупречных рубашках. — рассказывает Паола Волкова.

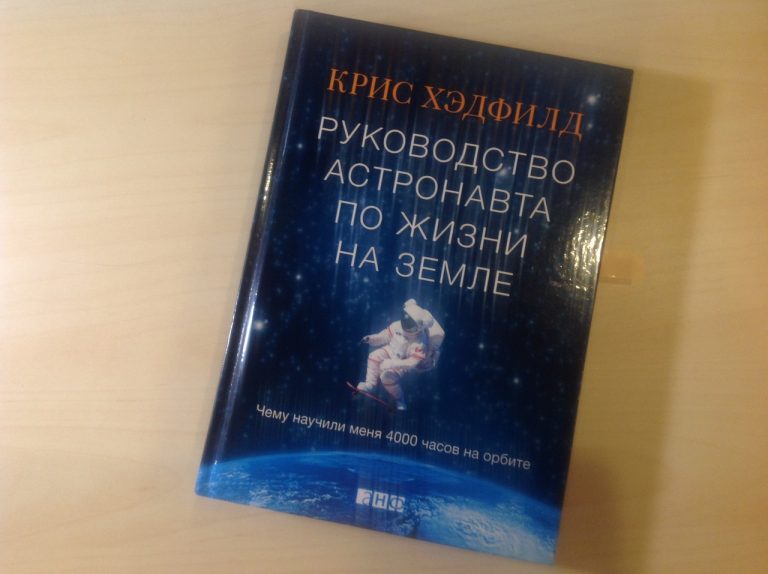

А книги Мераба Мамардашвили мы успели заметить на книжной ярмарке, которая проходила в Гостином дворе в первых числах сентября.

Мераб Мамардашвили: Введение в философию

Эвальд Ильенков Философская энциклопедия

А. Лосев Диалектика мифа

Очень много говорили о Сократе. Вы даже не представляете себе, какие были разговоры о Сократе. С ним были все лично знакомы, он словно на минутку вышел за угол. Вообще, отношение к культуре, к истории было отношением личного знакомства, близости. И Мераб так на лекциях думал. Он рассказывал о Декарте, как тот ходил учить королеву, как было холодно и как он шел в промозглой темноте учить эту девочку в пять часов утра. Я в этот момент понимала, что это он встает в пять утра, когда промозгло и холодно…

Тогда только вышли сонеты Шекспира в переводе Маршака, и эта книга стала событием. Все стали наизусть читать сонеты так называемого Шекспира, а на самом деле Маршака. И все могли по очереди, не останавливаясь, не договариваясь заранее, читать сонеты: книгу не только знали, ее выучили. Это образ, который очень важен: вы глотаете книгу, и сначала горько, а потом сладко становится внутри. То время, о котором я говорю, его живая ткань была уникально целительной и важной для того места, где мы с вами живем, и для того языка, на котором мы с вами пока еще говорим. То есть для той формы, которая могла бы стать Россией и не стала. Я не хочу, чтоб меня превратно поняли, что ее носителем была богема. Ни в коем случае. Но, во всяком случае, то, что делалось тогда в культуре поколениями и современниками, — в культуре театральных подмостков, киношкол, в мастерских художников, в кулуарах Курчатовского института, где мы делали выставки второго авангарда, где я читала первые лекции о Китае, — это было нужно, это могло бы стать Россией.

О Боге

Говорили, конечно, о Боге. И для Пятигорского, и для Мамардашвили это очень важный дискуссионный момент.

В чем я вижу близость между людьми, которые не были между собой дружны, но встречались у Сергеева, — между Андреем Синявским и Мерабом Мамардашвили? Как говорил Мераб, наша художественная история кончилась еще в 1914 году. А потом начался, грубо говоря, соцреализм, советская философия, и получился провал. Усилия жизни, очень мощной творческой жизни направлены были на то, чтобы соединить два конца, поднять со дна Атлантиду Серебряного века. Это было необходимо. Мераб повернул голову назад, и мы вообще должны были повернуть голову назад. Они навели мост. И вот Синявский был одним из первых, он писал замечательную книгу «Земля и небо в древнерусском искусстве». Потому что в числе тем и проблем, которые были очень важны для 1960-х, 1970-х, 1980-х годов, были те, которые были обронены тогда, на рубеже двух столетий, — древнерусское искусство, вопросы реставрации.

Поэтому, конечно, разговоры о религии были. Поскольку и для Саши Пятигорского, и для Мераба был очень важен вопрос богов. Кстати, потом уже, к 1980-м годам, Мераб очень заинтересовался отцом Александром Менем и общался с ним. Православие для него стало доминирующим. Он говорил о том, что такое вера для человека. Время делало усилие по возвращению абсолютных ценностей. Абсолютных ценностей в понятии чести и связи человека с чем-то.

Одной из самых главных функций и его, и Пятигорского, и Андрея Синявского было разрушение стереотипов сознания. Разрушение стереотипов представлений о мире, в котором ты живешь. Разрушение стереотипа поведения. Выйти из времени, выйти из поколения. И спланировать сверху в эту точку.

Источники

- Фрагменты интервью историка и искусствоведа Паолы Волковой (1930–2013) для фильма Александра Архангельского «Отдел» (ТК «Россия — Культура», 2010 год)